日頃からの防災対策

最低3日分の食糧と水を備蓄しておこう

大規模な災害が起きると交通機関に大きな支障が生じ、物資等が不足しますので、食糧品等はある程度保存できる物をいつでも持ち出せる場所に備えておきましょう。

また、病院もけが人が大量に発生することから、けがをしても病院ですぐに治療を受けることができない場合がありますので、各家庭で家族構成を考えて救急医薬品を準備しておくことも必要です。

日ごろから準備しておきたい防災資機材

印かん、預金通帳、懐中電灯、ロウソク、てぶくろ、FM文字多重放送機能付ラジオ、現金、ライター、ナイフ、缶切り、ほ乳瓶、インスタントラーメン、食品、救急箱、衣類、毛布、ヘルメット、防災ずきん

火災に備えて

消火器の場所を確認しておこう

火災では初期消火が非常に重要となりますので、消火器がどこにあるのかわからないようでは困ります。近くの消火器はどこに設置してあるか、日ごろから確認しておきましょう。

火災では初期消火が非常に重要となりますので、消火器がどこにあるのかわからないようでは困ります。近くの消火器はどこに設置してあるか、日ごろから確認しておきましょう。

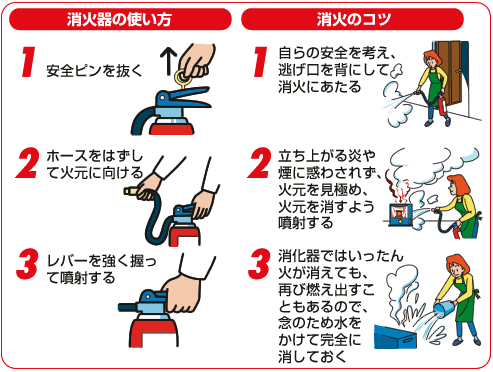

消火器の使い方

いざという時、消火器が使えなくては話になりません。いつでも使えるよう日ごろの点検、消火器の操作方法を覚えておきましょう。

消火器を使った消火方法

消火器の使い方

- 安全ピンを抜く

- ホースをはずして火元に向ける

- レバーを強く握って噴射する

消化のコツ

- 自らの安全を考え、逃げ口を背にして消化にあたる。

- 立ち上がる炎や煙に惑わされず、火元を見極め、火元を消すよう噴射する。

- 消火器ではいったん火が消えても、再び燃え出すこともあるので、念のため水をかけて完全に消しておく

わが家の地震対策

日ごろから家庭で話し合いを

大地震のとき、家族があわてずに行動できるように、ふだんから次のようなことを話し合い、それぞれの分担を決めておきましょう。

- 家の中でどこが一番安全か

- 救急医薬品や火気などの点検

- 幼児や老人の非難はだれが責任をもつか

- 避難場所、避難路はどこにあるか

- 避難するとき、だれが何を持ち出すか、非常持出袋はどこに置くか

- 昼の場合、夜の場合の家族みんなの分担をはっきり決めておく

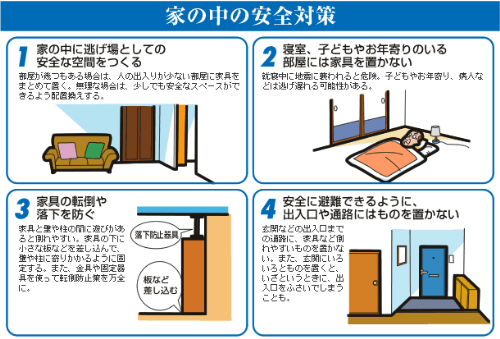

家の中の安全対策

- 家の中に逃げ場としての安全な空間をつくる。

部屋が幾つもある場合は、人の出入りが少ない部屋に家具をまとめておく。無理な場合は、少しでも安全なスペースができるよう配置換えする。 - 寝室、子どもやお年寄りのいる部屋には家具を置かない。

就寝中に地震に襲われると危険。子どもやお年寄り、病人などは逃げ遅れる可能性がある。 - 家具の点灯や落下を防ぐ。

家具と壁や柱の間に遊びがあると倒れやすい。家具の下に小さな板などを差し込んで、壁や柱に寄りかかるように固定する。また、金具や固定器具を使って転倒防止策を万全に。 - 安全に避難できるように、出入り口や通路にはものを置かない。

玄関などの出入り口までの通路に、家具など倒れやすいものを置かない。また、玄関にいろいろとものを置くと、いざというときに、出入り口をふさいでしまうことも。

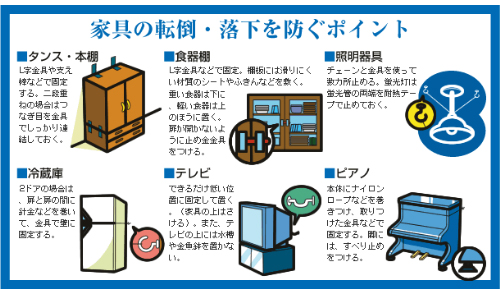

家具の転倒・落下を防ぐポイント

- タンス・本棚

L字金具や支え棒などで固定する。二段重ねの場合はつなぎ目を金具でしっかり連結しておく。 - 食器棚

L字金具などで固定。棚板には滑りにくい材質のシートやふきんなどを敷く。重い食器は下に、軽い食器は上のほうに置く。扉が開かないように止め金金具をつける。照明器具はチェーンと金具を使って数カ所止める。 - 蛍光灯

蛍光管の両端を断熱テープで止めておく。 - 冷蔵庫

2ドアの場合は、扉と扉の間に針金などを巻いて、金具で壁に固定する。 - テレビ

できるだけ低い位置に固定して置く。(家具の上はさける)。また、テレビの上には水槽や金魚蜂を置かない。 - ピアノ

本体にナイロンテープなどを巻きつけ、取りつけた金具などで固定する。脚には、すべり止めをつける。

風水害に備えて

台風とは

熱帯地方の海上で発生する低気圧を熱帯低気圧と呼びますが、このうち北西太平洋や南シナ海で発達して、中心付近の最大風速が毎秒およそ17m(風力8)以上になったものを台風と呼びます。台風は、暖かい海面から供給される水蒸気をもとに発生、発達していくもので、大きな空気の渦巻きとなり、中心に向かうほど強い風が時計回りと反対方向に吹いています。一般に、進路に対して東側の地域で強い風が吹きやすく、また逆に西側で大雨が降りやすいと言われています。

雨風に対する注意点

強い風や大雨をもたらす台風によって起きる災害には、洪水、土砂災害、高潮、突風などがあります。洪水は、主に大雨によって河川があふれ、堤防の決壊などにより水が沿岸地に流れ出て被害を与えるものです。また土砂災害は、大雨によって地盤が緩んだことにより、崖崩れや地すべり、土石流などによって現れます。高潮については、台風などによって海面が普段以上に大きく持ち上げられ、沿岸に押し寄せるものです。こういった台風による被害を最小限にとどめるには,自治体や消防機関、さらに住民が一体となって地域ぐるみの防災体制を整えることが重要です。また、災害危険個所を事前に点検したうえ、災害防止のための必要な措置を予め講じておくことなどです。

特に、大規模な災害時には、防災関係機関のみでの初動体制が不十分となる場合が想定されるので、地域の人々が「自分たちの地域は自分たちで守る」という意識にたって、連帯感を持ちながらまず自主的に防災活動に取り組むことが大切となります。このような活動を充実させるために、日ごろから防災用資機材を整備しておく必要があります。また、いざ避難の必要が出た際、迅速に対応ができるよう、避難時の携行品の準備や家族の緊急連絡先の確認を各家庭で行っておくことが大切ですし、その点についても地域における自主的な防災活動の中で啓発が進められるとよいでしょう。

台風や大雨・洪水は、ある程度予測ができるので、熊本地方気象台から注意報・警報などが発表されたら、テレビやラジオの気象情報に注意し早めに災害に備えておくことが重要です。

カテゴリ内 他の記事

- 2025年1月10日 くまもとマイタイムライン(防災行動計画)を作りましょう!

- 2024年12月10日 嘉島町洪水ハザードマップ

- 2021年3月11日 嘉島町の避難所等について

- 2022年11月11日 携帯電話・スマートフォンからの119番通報について

- 2021年6月18日 嘉島町国民保護計画の変更について

- 2017年12月18日 弾道ミサイルが発射された際の行動について

- 2025年9月25日 令和7年8月10日からの豪雨による嘉島町の災害情報のまとめ

- 2023年10月31日 嘉島町地域防災計画について

- 2024年11月28日 高潮浸水想定区域について

- 2024年3月28日 防災行政無線の町公式LINE配信サービスのご案内